こんばんは!、大人の美術館ナビゲーターのビー玉(@beedama_lab)です。 本日は出張美術館。

2022年9月に難波のホテルモントレ グラスミア大阪22階から、独立した美術館として京橋に移転リニューアルオープンした「山王美術館(さんのうびじゅつかん)」。 そこで開催されている「藤田嗣治」展へ行ってきのでレビューします。

真新しい美術館でこれ以上ないくらい贅沢な時間を過ごすことができました。

美術館レビュー以外にも周辺の格安駐車場情報も書いています。 良かったら最後までお付き合いください。

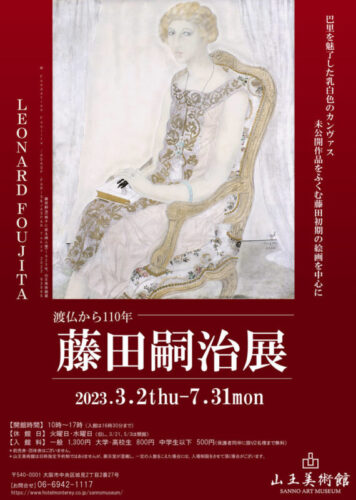

山王美術館『藤田嗣治展」の概要

| 開催場所 | 山王美術館 |

| 展期 | 2023年3月2日(火)〜7月31日(月) |

| 開館時間 | 10:00~17:00(入館16:30まで) |

| 住所 | 〒540-0001 大阪市中央区城見2丁目2番27号 |

| 電話 | 06-6942-1117 |

| 最寄駅 | ・大阪メトロ長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク駅より徒歩6分 ・京阪本線「京橋」徒歩5分 ・JR環状線、東西線「京橋」徒歩5分 |

画像出典:山王美術館公式サイト

山王美術館とは

『山王美術館』は、ホテルモントレグループの創立者「木下政雄」氏が50年にわたり収集したコレクションを公開・展示するための美術館として2009年8月に大阪難波のホテルモントレ グラスミア大阪22階にて開館。

開館から十余年を経て、2022年9月に京橋の「ホテルモントレ・ラ・スール大阪」の隣に移転リニューアルしました。

モントレグラスミアにあった山王美術館はホテル併設の教会と同フロアに並んでいて、ヨーロッパの洋館って感じでしたが、リニューアル後は落ち着いた和の雰囲気のある美術館になっていました。

|

|

今展は、山王美術館のルノワール作品39点をはじめ洋画、日本画、陶磁器など600点におよぶ幅広いジャンルのコレクションから藤田嗣治の作品が54点が一挙公開されています。

中には渡仏前の希少な作品の展示もあり、無名時代から亡くなるまでの藤田の生涯を巡れる展示会です。藤田ファンは必見!

藤田嗣治展 入館料

| 一般 | 1,300円 |

| 大学・高校生 | 800円 |

| 中学生以下 | 500円 |

チケットの販売は美術館1階のチケットカウンター ・ホテルモントレグループを当日利用の場合は300円引き ・障がい者手帳をご提示の方はご本人と同伴者1名が一般料金より300円引き

『藤田嗣治展』レビュー

来館日は3月9日(木曜日)

ちょうど別の用事があって有給を取っていたんですが、思いのほか用事が早く終わったので急遽美術館へ行くことにしました。

平日の美術館は久しぶりです。

到着は15時半ごろ、閉館の17時まで1時間半。

まるで巨城のようなホテルモントレ・ラ・スール大阪の隣にちょこんと小さく佇んでいるのが「山王美術館」です。

「モントレ」はフランス語で「山の王」という意味で、じつは美術館と同じ名前なんです。

美術館1階のフロントでチケットを購入して、4階の『藤田嗣治展』の会場までエレベーターで登ります。

5階では常設展が開催されていましたが、今回は時間がないので断念。

移転後の『山王美術館』は初めてなのでときめきます♪

入館書証を首からさげて、いざっ

「藤田展」の会場である4階に到着。エレベーターを降りたところは階段の踊り場になっていて、曲線が美しい階段がありました。

展覧会の作品リストなどがおいてあり、藤田展の会場があるはずなんですが、会場らしきものがどこにもない「・_・ )(「・_・)"キョロキョロ

もう矢印をつけちゃってるので入り口のネタバレになってますが、私はどこが入口かわからず、しばらく階段を上がったり下がったりしたのは内緒です。

壁だと思っていたところをよく見ると「自動ドア」って書いてました(゚∇゚ ; )

心の中で照れながら自動ドアの前に立つと、2mくらいありそうな大きな自動ドアが秘密基地っぽい音とともに開きます。まるで秘密の隠れ家みたいでテンションが急上昇。

真っ黒な扉が開いた内部は思った以上の別世界が広がってました。

照明が最小限に落とされた広い空間はまるで異次元。藤田作品が余裕のある間隔をあえけて並べられていて絶景。

そして!平日の夕方ということで観客は、なんと私1人!

すべての藤田作品と1対1で心ゆくまで(閉館まで1時間半だけど)対話できるなんて、これ以上の贅沢があるでしょうか。

『藤田嗣治展』の構成はこんな感じ。

第1章 〜1913年 渡仏前夜

第2章 1913〜1917年 憧れのパリ

第3章 1917〜1921年 初個展の成功

第4章 1921〜1931年 「乳白色」の時代

第5章 1931〜1938年 中南米への旅立ち

第6章 1938〜1949年 戦時下のなかで

第7章 1949〜1959年 パリ永住

第8章 1959〜1968年 レオナール・フジタとして

渡仏前から最晩年まで、画家としての藤田の人生に寄り添うそうな作品群でありました。

藤田嗣治の人生についてはこちらの記事もどうぞ

『藤田嗣治展』で私が印象に残ったものをいくつか紹介します。

画像出典:山王時美術館『藤田嗣治展』より

藤田嗣治『花』1913年

第1章は藤田がフランスに留学する前の貴重な作品が2点「晴れ着のサリエージュ」と「花」

海外でどれほど評価されようが 祖国日本でだけは決して評価されることがなかった藤田嗣治。渡仏する前の藤田の絵はわすか10枚ほどしか現存しません。そのうちの2枚が見られるのはとてもすごいことなんです。

藤田の『花』は、黒が花の色を引き立てていますが、当時師事していたのは黒を使うことを嫌った日本美術館の重鎮「黒田清輝」です。たぶん、師匠には評価されていなかったんだろうなと感じる貴重な1枚です。

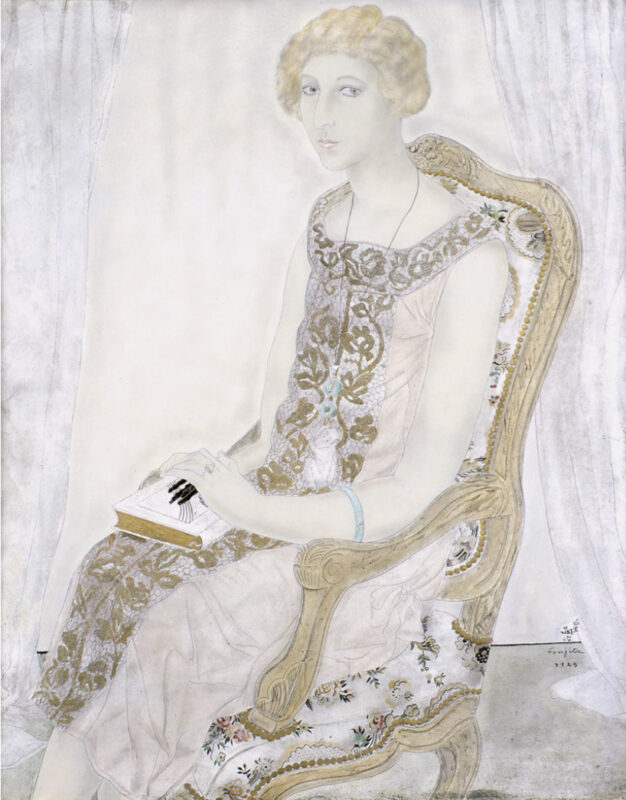

画像出典:山王美術館『藤田嗣治展』より

藤田嗣治『口づけ』1914年

藤田はのちに画家のモディリアーニと親友になるんですが、モディリアーニ同様にエジプトやギリシャなどの古代美術に傾倒していた時代もあったらしいです。

『口づけ』はそんなアフリカ文化の影響を受けた1枚。アフリカ以外にも仏像のイメージも重なります。

東西の融合。日本から単身渡仏した藤田の願いだったのかも。

画像出典:山王美術館『藤田嗣治展』より

藤田嗣治『椅子に座る夫人(マルト・バデール)』1925年

藤田の代名詞でもある「乳白色の肌」の時代からは『椅子に座る夫人(マルト・バデール)』

この白はまさに藤田しか表現できない色。暗闇で灯る蝋燭のようです。

藤田の幽玄な白はヨーロッパの富裕層のご婦人たちを魅了し、肖像画の依頼が殺到します。

フランスだけでなくアメリカでも藤田が有名画家となれたのはアメリカで影響力のあった女性の肖像画を描いたから。

乳白色の肌はミステリアスで美しいですもんね。描いてもらいたくなる気持ちわかります。

肌だけでなく、藤田の描く服の質感も柔らかくて上品で素敵。

『椅子に座る夫人(マルト・バデール)』のすぐ近くに展示されていた横たわる裸婦や夫人像も素晴らしかった。

とくに藤田の4番目の妻マドレーヌ・ルクーを描いた『婦人像(1932年)』は眠るマドレーヌを描いたもので、安心して眠るマドレーヌはまるで幸せそうに眠る猫のようで愛らしくて愛情を感じました。

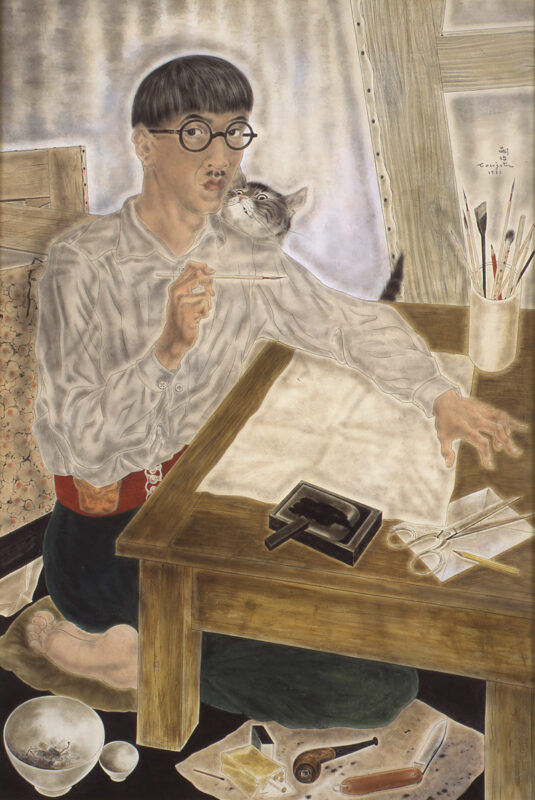

画像出典:山王美術館『藤田嗣治展』

猫と一緒に描かれた自画像(1931年)も大好きでずっと見ていられます。藤田が愛用していた極細の面相筆(めんそうふで)で描く猫の毛がふわふわで柔らかそう。猫好きで有名な藤田の描く猫は自然体で媚びてなくて無理に可愛く描こうとしてないのに、絶対的にかわいいっ

猫を愛玩動物としてではなく相棒って感じで描いているのもいいですね。

日本で拒絶され、フランスに帰化した藤田は印象的な幼女の姿をたくさん残しています。その頃の絵もたくさん展示されていています。

少し不気味だけど愛らしい・・・私は藤田自身を子どもの姿に投影しているんだろうなと思っているんですが、藤田自身は否定しています。

山王美術館のコンセプトは「ここでしか会うことができない芸術品」

山王美術館のコレクションは他の美術館はもちろん、インターネットでも見ることができず、美術館へ行かないと見られれない絵がほとんどなのです。

晩年に藤田が幼女たちを描いのは何故なのか、ぜひ現地に行ってた確かめて欲しいなと思います。

美術館を出たところで、女性に呼び止められまして「どうでした?」と聞かれたので「よかったですよ」食い気味に答えてしまった。

「近くに住んでるけどここに美術館があるって知らなかった」と言っておられました。

近くに住んでるとか羨ましすぎる!是非是非たくさんの人に知ってもらいたい美術館です。

あ、でも人が少なくて隠れ家のような美術館であって欲しいという気持ちもなくもない(゚∇゚ ; )

山王美術館のおもてなしの心

画像出典:山王美術館公式サイトより

1階のギャラリーショップの奥にちょっとした休憩場所が設けられているんですが

なんとコーヒー、紅茶、日本茶が無料で飲めるようになっています。

私はコーヒーをいただき、喉が乾いていたことを思い出しました。興奮して忘れてましたw

山王美術館さんのおもてなしの気持ちに感動。

とても美味しかったです。

『山王美術館近隣』の格安駐車場

山王美術館には駐車場はありませんが、隣のホテルモントレ・ラ・スール大阪の駐車場が使え、ドアtoドアの便利さ。

価格は30分200円。山王美術館だけなら2時間もあれば余裕を持って観覧できるので800円と安いものの、「ついでに大阪城も見て行こうか」とか「ご飯でも食べて帰ろうか」となると最大料金がないのは少々不安。

他に寄り道する予定があるなら「タイムズ大阪京橋駅前」がおすすめです。

近隣では最安値平日1100円(24h)、土日祝1000円(24h)

美術館から徒歩7分くらい。収容台数は180台と多いので停めやすいかと思います

JR京橋駅から『山王美術館』への経路

最寄駅はJR環状線の『京橋駅』

美術館までは5分ほどで、屋根があって雨でも濡れることなく歩くことができるので便利です。

ただ、少々わかりにくいところもあったので画像でご案内いたします。

電車で京橋駅に着いたら「西出口」を目指します。

西出口の改札を抜けると通路をまっすぐ進みます。

突き当たりを左折

長いプロムナードをまっすぐ進み、川を超えると「山王美術館」の看板のあるエレベーターがあるのでエレベーターで1階におります。

エスカレーターを降りると山王美術館への案内板が出ています。この看板を右に進みます。

ホテルの玄関(車寄せ)を越えると『山王美術館』に到着です。駅からはずっと屋根があるので雨でも安心。

大阪の中心から少し離れた「京橋」にひっこしたばかりの山王美術館。難波にあったころよりも遠くにはなりましたが、その分人が少なくてゆったりした時間が流れていました。

藤田コレクションもとても趣味のよいものばかりです。「ここでしか会えない美術品」をゆったりと堪能ください。

本日は以上です。お読みいただき、ありがとうございます。

また次の更新日にお会いいたしましょう。

コメント

藤田さんの陶磁器のような白い肌…ヤバイですよね(´ー`)

ヨウコさん、コメントありがとうございます。

素晴らしすぎて胸がドキドキしました!唯一無二の肌ですねぇ。

藤田嗣治といえば乳白色の裸婦像ですね。

乳白色の肌はベビーパウダーをまぜた絵具を使い、白を際立たせる繊細な輪郭線は、

浮世絵にも用いられている面相筆をつかっているそうですね。あの柔らかな肌の質感は

唯一無二ですね。芸術家の作品は最初は人の模倣でいいと思いますが、最終的には

その人独自のものが創造できるかですね。

ジミーさん、コメントありがとうございます。

美術はうまい下手よりも「誰が作ったかわかる」個性が大切だと聞いたことがあります。藤田の個性は好みど真ん中なので、素敵な空間でした。