こんばんは! ビー玉です。

2018年初の【大人の美術館】は、私の大好きな画家、オディロン・ルドンから始めたいと思います。

本日は趣向を変えて、お付き合いただける方は音楽と共に・・2曲用意しました。どちらもエリック・サティの名曲です。

ロマンティックな気分で読み進めたい方には、ジムノペディを・・・

不思議な世界を体感したい方には、グノシエンヌを・・・

※少し不安な気持ちになるかもです。

では、しばし大人の美術館を観覧していただけましたら幸いです

孤独な少年

まぁ・・・なんの変哲もない風景画です。特に気持ちを揺さぶられることもない。

ただ、何となく寂しいような気がするのは、私がこの風景を描いた画家の心情を少なからず知っているからでしょう・・

この絵を描いたのは、オディロン・ルドン。本名はベルトラン・ジャン・ルドン。「オディロン」という呼び名は、彼の母の通称「オディール」に由来し、生涯オディロンを名乗りました。

この風景は、ルドンが子どもの頃を過ごしたペイルルバードの風景。

ルドン曰く、「荒れ果てた未開の地」だったそうです。

ボルドーの裕福な家庭に生まれたルドンでしたが、生後間もなく伯父の元へ預けられます。ルドンの兄を偏愛していた母の意向だと言われていますが、実際のところは分かりません。真実はどうあれ、ルドンは母に疎まれて遠ざけられたと感じていたのは間違いありません。

病弱だったルドン少年は、学校へも行くことも叶わず、11歳までの間、この風景の中で孤独な少年時代を過ごしました。

私はこの絵を観るまで、ペイルルバードはもっと荒涼とした、嵐が丘のムーア(荒野)のようなイメージを勝手に抱いていたんですが、なかなか牧歌的でのんびりとした綺麗な風景です。

この絵を初めて観た時に、「荒れ果てた未開の地」というは、ルドンの心象風景だったんだなぁ・・と、彼の孤独感がすっと寄り添ってきたのを思い出します。

友達も家族もいない少年ルドンが心の拠り所にしていたのは、動植物たちだけ・・

そんなルドンが描いた、「友人」たちです。

ルドンが見つめ続けた友人達

「不思議な花(子どもの顔をした花)」

「森の精霊」

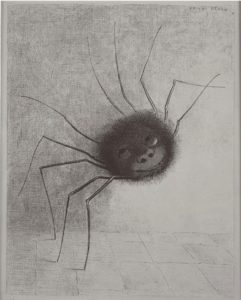

「笑う蜘蛛」

不気味だけど、どことなくユーモラスで、決して冷たい空気は伝わってきません。

黒一色だけど、表情は優しく、温かみもあります。

「目=気球」

ルドンの作品には、「眼球」モチーフが非常に多いです。

それは、内気に育ったルドンの友達である動植物を観察し、細胞レベルまで見つめることで寂しさを埋めていたから・・

そして、親元に戻ったルドンは、兄しか見ようとしない母の姿をひたすら目で追う日々・・・ルドンの愛は、ただひたすら【見つめる】ことなんです。

その寂しさは、大人になっても埋まりません。黒一色で、子どもの頃の友達を描き続けます。

光を追い求める「印象派」全盛期の時代にルドンは黒だけで勝負し、ノアール「黒の画家」と呼ばれるようになりました。そんなルドンの黒に共感を覚える人は、少なくなかったと思います。

40歳を過ぎ、カミーユ・ファルトと出会って結婚し、家族を得ることで、黒一色だったルドンの絵に色彩が生まれます。この時期からのルドンは、徐々に発光するかのようなタッチの絵を描く、「色彩の画家」へと変貌していくのですが、その過程ともいえる時期に描かれたのが・・・・

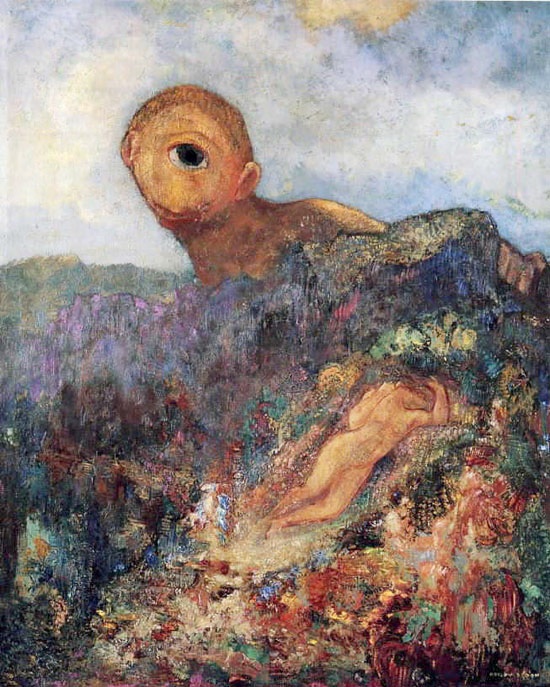

見つめる愛「キュクロプス」

オディロン・ルドン作 「キュクロプス」?国立クレラー・ミュラー美術館所蔵

キュクロプスとは、ギリシャ神話に出てくる単眼の巨人たちです。醜い姿を疎まれ、実の父によって地底深く閉じ込められていた巨人たち・・絵のモチーフになっているのは、そんなキュクロプスのひとり、ポリュペモスのエピソードです。

ポリュペモスは、海のニンフであるガラテアに激しい恋心を抱きます。しかし、すでにガラテアには人間の恋人がいて、ポリュペモスはどんなに尽くしても(独りよがりな奉仕ですが )相手にはされません。

ポリュペモスの想いは募る一方で、ある日、我を忘れてガラテアの恋人に岩を投げつけて殺してしまう・・悲劇です。

ルドンの絵に描かれたモリュペモスは、ルドン自身・・そして、花畑の中でまどろむのは、ガラテアならぬ妻のカミーユ・ファルト。

2人の間には岩山があり、触れ合うことを阻害しているようです。山を越えると不幸が待っているのではないか・・・という不安感。

この絵は本当に切ない・・・すでにルドンとカミーユは結婚しているので、ルドンの愛は成就しているんですよ!なのにこの不安感・・・ルドンは妻を見つめること、それ以外を酷く怖がっているんです。

愛することも愛されることも知らないルドンは、妻に対してどう接すればいいのが分からない・・・そんな感じ。

感情の赴くままに愛してしまうと、相手を傷つけるんじゃないかと怖くて近付けない。可能であれば、このまま永遠に・・2人しか存在しない世界で、愛する人だけをただただ見続けていたい・・・そんな思いが絵から雪崩れ込み、もどかしさで胸が苦しくなります。

その後、子どもにも恵まれて、生活が安定するにしたがって2人の間を隔てる岩山は姿を消していくのですが・・・この時期に描かれた酷く不器用で繊細な絵が私はとても好きなんです。

岐阜県美術館

日本には、オディロン・ルドンのコレクションで世界有数と言われている、岐阜県美術館があります。以前、岐阜県美術館にルドンの回顧展を観に行ったんですが、こそで音楽家であるルドンの兄の音楽が流れていました。

正直、邪魔だと思ったんですよね・・・おそらくルドンも望んでいないだろうと悲しくなりました。

この記事では、冒頭でルドンに似つかわしいであろう音楽を紹介させていただきましたが、それも私の勝手な趣味です。

邪魔になったらすいません。・・・と、最後になって謝られても・・・ですかね(苦笑)

本日は以上です。最後までお読みいただき、ありがとうございます。

コメント

はじめまして。

ペイルルバードの周辺は圧倒的に「荒野」、ルドン自身もBruyeres(ドビュッシーにこの名前の作品がありました)と呼んでいるくらいなので、最初に抱かれていたイメージは合っていると思います。Street viewで周囲をみることができますが、まだ面影が残っています。

『キュクロプス』を何も考えず真剣に見てください。一つ目(特に瞳孔)はどこを見ているでしょうか。ガラテアではないです。「怖い絵」の著者をはじめ、意外と真剣に見る人は少ないです。

かつてこの作品の制作時期は1898年とされていました。子供(一人息子アリ)は生まれていてやんちゃ盛りだった年頃(証言あり)です。しかし、制作年代は新資料から1914年であることがわかりました。25年ほど前のことです。1914年というとルドンの最晩年です。ということは、記事に書かれている時系列は残念ながら崩れてしまいます。

ルドンがカミーユを描いた作品は少なくとも(レゾネによると)18点あります。結婚直前から最晩年まで描きましたが、一つとして怖くて近付けないと感じられるものはありませんし、ガラテアがカミーユだという証拠はいまのところありません。

岩山に気づかれたのはたいへん鋭いです。ルドンは岩山を生涯通じて描き、岐阜にある最晩年の『騎馬兵の戦い』(1910)や『アポロンの馬車』(1907)にも描かれています。作品に描かれるたびに岩山が象徴する意味は変わっています。

最初のペイルルバード、これはオック語の「隆起した岩」を意味します。この土地はルドンに大きな影響を与えたのをご存知と思いますが、地名の意味を知って改めて最晩年の岩山をみると……

単純な感想から一歩越えようとするとせっかくつかんだ感覚がどこかに消えてしまう、ルドンの難しさはこういうところにあります。

PLさん、はじめまして、コメントありがとうございます。

返事が遅くなり申し訳ございません。

自分と違う見解を聞けるのは楽しいです。

制作時期が1914年ころ、あるいは1898年-1900年ころだというのも知ってました。個人的には構想は子どもが生まれる前ではないかと思っています。キュクロプスという題材を選んだわけを考慮しつつ物語としての面白さを優先させてました。

妻を描いた絵もすべて性欲を排除して、私は少し距離を感じて切なくなります。

これは私の実体験にも由来したりするのですが・・・それはまたいずれ(^^)

貴重なご意見、ありがとうございます。

[…] […]